産休はいつから取得可能?計算の仕方や産休・育休の基礎知識や手当をご紹介

“子育て”に関するねだんのこと

2023.09.29

いまの日本では、共働き世帯が専業主婦世帯を上回っており、働きながら出産・育児をする母親がとても多くいます。そのような、日々を忙しく過ごすワーキングマザーたちのために、出産に向けてどんどん変化する自身の身体をいたわり、出産に専念できるように準備することを優先できる期間として「産休」の制度があります。特に初めての妊娠・出産であれば、産休はいつからなのか、産休中の収入はどうなるのか、など不安に感じることも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、産休の制度内容や育休との違い、産休中にもらえる給付金などの基本について見ていきましょう。

本内容は、令和5年7月の制度等に基づき、記載しています。

本記事に記載の内容・条件は保険会社によって異なる場合がございます。詳しくは保険・共済各社・各団体へお問い合わせください。

見出し

産休は出産予定日の6週間前から取得可能

産休(産前産後休業)とは、母体保護を目的に労働基準法で定められている休業制度で、出産するすべての方が取得できます。「産休」は、出産に向けた準備のための休業(産前休業)と、出産後の身体の回復のための休業(産後休業)の総称です。

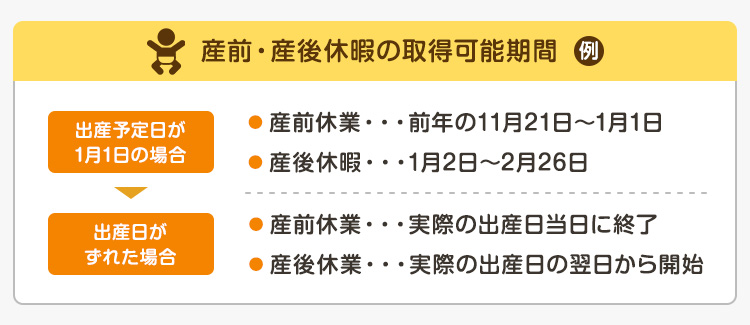

産前休業は、原則として出産予定日を含む6週間(42日)、多胎妊娠の場合は14週間前(98日)から取得できます。実際の出産日が出産予定日を過ぎた場合は、その差の日数分も産前休業としてカウントされます。産前休業に関しては任意取得のため、必ず取らなければならないわけではありません。本人が休業を希望しなければ、出産の直前まで働くことも可能です。

産後休業は出産の翌日から8週間(56日)まで取得ができます。また出産から6週間は法律上就業禁止とされています。ただし、6週間経過後は本人が働くことを希望し、かつ医師が支障ないと認めた業務には就業できるようになります。

なお、産後休業における「出産」とは、妊娠4ヵ月以上の分娩を指し、死産や流産も含まれています。

産休期間の計算は自動計算サイトが便利

会社に勤めながら出産を控えている場合、産休期間や休業取得中の収入はやはり気になるところでしょう。いつから産休に入れるのか、そして産休期間中に支給される手当の概算額などを、簡単に計算できる自動計算サイトがあります。

自動計算サイトはさまざまありますが、例えば、厚生労働省が提供しているサービスサイト「働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート」でも、産休期間などを自動計算できるページ「産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算」があります。このページでは、出産予定日、単胎か多胎か、の2点の情報を入力するだけで、産前休業期間、産後休業期間、育児休業期間、そして育児休業の申し出締切日まで把握できます。

さらに、休業期間中の給付金額の目安もあわせて知りたい場合は、「産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算詳細事項入力・計算」のページで上記質問に加えて追加の4つの質問に回答するだけで、支給される各給付金の概算額も計算してくれます。産休・育休計画や休業取得中の家計のやりくりを考える際に、一度利用してみてはいかがでしょうか。

産休と育休の基礎知識

産休を取得後は、続けて育休をとる方も多いでしょう。ここでは、産休と育休の基本的な制度内容や両者の違いなどを見ていきましょう。

産休は「産前・産後」に取得する休暇

産休(産前産後休業)は母体保護を目的とした休業制度であり、特に産後休業期間については、出産を経た女性の身体を回復させるための必須の休養期間という位置づけです。

また、産休は、雇用形態や雇用期間に関係なく、産前産後の時期に当てはまるすべての女性が対象となります。つまり、正社員、パート社員、派遣社員、契約社員、アルバイトなど、どのような働き方であっても、出産を控える女性はみな産休を取得できる権利があります。

産前休暇を取得する場合、出産予定日から6週間前までに会社へ申請します。ただし、体調の急変などにも備え、余裕をもって申請手続きを済ましておくほうがよいでしょう。一般的に産前休業を申請する際に、産後休業も同時申請が可能です。

育休は男性も取得可能な休暇

育休(育児休業)は、子どもが生まれてから原則1歳を迎えるまでの間に養育に専念するために休業できる制度です。産休は労働基準法で定められている一方、育休は育児・介護休業法という別の法律で定められています。そして、産休とは違って、育休は男女ともに取得できます。ただし、誰でも取得できるわけではなく、同じ事業主に過去1年間以上雇用されていることなど一定の条件を満たしていなければ取得できません。

女性の場合は出産後8週間が経過すると、男性の場合は配偶者の出産日当日から取得できます。「パパ・ママ育休プラス制度」を活用することで、両親ともに育休を取得すれば「原則1歳まで」の育休取得期間が「1歳2ヵ月まで」に延長されます。ただし、両親それぞれが取得できる休業期間の上限は1年間です(母親の場合は産後休業期間含む)。また、待機児童などの問題で保育園に入れなかったり、配偶者の死亡や病気、ケガなど職場復帰が難しい事情がある場合には、最長2歳まで育休期間を延長できます。

なお、育休の取得を希望する場合は、休業開始予定日の1ヵ月前までに会社に申請しなければならないと法律で定められています。

出産にまつわる給付金等

妊娠・出産の際にもらえるお金には、さまざまな種類があります。これらは基本的にすべて、妊娠・出産にかかる費用の補助や休業中の収入減をサポートすることが目的です。ここでは、3つご紹介していきます。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、子どもを出産したときに公的医療保険制度から受け取れる一時金です。公的医療保険の加入者本人(被保険者)が出産した時に「出産育児一時金」、被扶養者の家族(配偶者など)が出産した時には「家族出産育児一時金」が支給されます。

病気やケガなどで入院した場合は健康保険が適用され、医療費は原則3割負担とされています。しかし、帝王切開や吸引分娩などを除く「正常分娩」での出産の場合、病気やケガには該当しないとされ、健康保険が適用されません。そのため、正常分娩での出産費用は基本的に全額自己負担となってしまいます。

しかし、出産にともなう費用は、入院・分娩にかかる費用だけでもとても大きな金額となります。そのため、経済的負担を軽減するために出産した女性に対して、出産育児一時金を支給することが健康保険法等にて定められています。

出産育児一時金の支給額は、原則一律で50万円です。ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関での出産や、妊娠週数が22週に達していないなど産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円です。この金額は2023年4月に増額された内容で、2023年3月31日までの出産の場合は原則42万円(産科医療補償制度未加入の医療機関での出産の場合などは40.8万円)でした。

なお、出産育児一時金は正常分娩以外の帝王切開や吸引分娩などの場合でも受け取れます。また、妊娠4ヵ月(12週)を過ぎていれば、早産や死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)であっても、出産一時金の支給対象となります。

出産手当金

出産手当金とは、被保険者が出産のために会社を休んだ際に、健康保険から支給される給付金です。産休中、勤め先の会社によっては給与をもらえる場合もありますが、給与を支払わないとする規定をもつ企業のほうが一般的です。しかし、産休中に給与を受け取れなければ、出産を控えている女性は一時的に収入がなくなってしまいます。出産手当金は、産休取得中の被保険者を経済的に支援し、被保険者やその家族の生活を保障することを目的としています。

出産手当金を受け取れる期間は産休期間と同じで、出産日(実際の出産が予定日よりあとになった場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象に支給されます。出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間も支給の対象となります。ただし、産休中に出産手当金の支給額より多い額の給与が支払われる場合は、出産手当金は受け取れません。また、給与が支払われる場合でも、出産手当金の支給額よりも少ない場合はその差額を受け取れます。

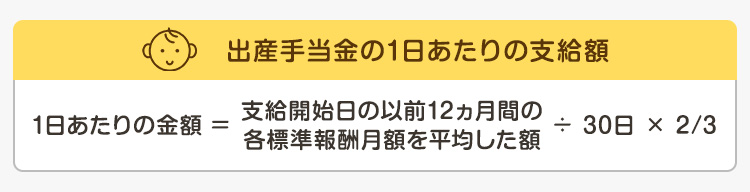

出産手当金の1日あたりの支給額は、以下の算式で計算できます。

支給額を決定するもととなっているのは、額面や手取り金額などではなく、社会保険料を定める基準ともなっている標準報酬月額です。

社会保険料免除

産休・育休期間中は、社会保険料の支払いが免除されます。企業に加入が義務付けられている社会保険のうち健康保険、雇用保険、厚生年金保険、介護保険については、保険料を会社と折半する形で従業員も負担しており、毎月の給与から差し引かれています。しかし、産休・育休期間中は給与の支払いがないケースが一般的であるため、要件を満たせば手続きをとることで社会保険料が免除されるのです。なお、免除期間中は社会保険料を支払ったとみなされ納付記録が残るため、将来受け取れる年金額が減額されることはありません。

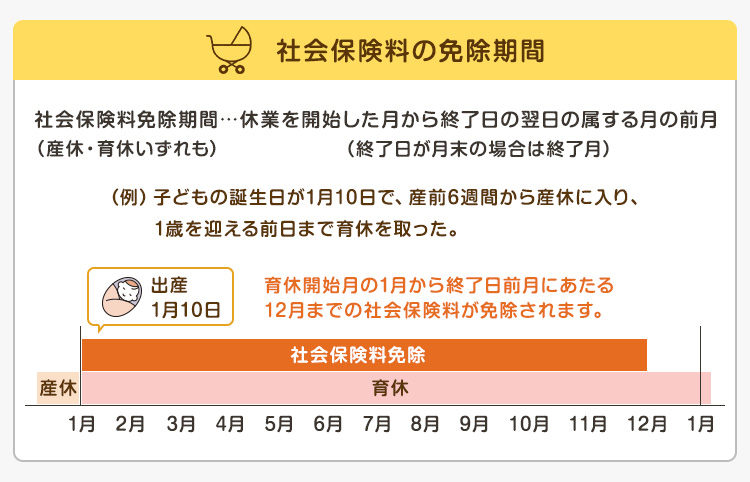

社会保険料が免除される期間は、産休・育休いずれも休業を開始した月から終了日の翌日の属する月の前月(終了日が月末の場合は終了月)までとなります。

また、2022年10月1日以降に開始した育児休業については、育児休業等開始月に14日以上育児休業を取得した場合にも免除となります。例えば、6月7日から6月20日までの14日間育児休業を取得した場合は、6月分の社会保険料が免除されることになります。

まとめ

産休を取得することで、人生においても大きなライフイベントにあたる出産に専念でき、産前産後は身体をゆっくりといたわりながら過ごせます。出産にかかる出費や休業中の生活については健康保険などでサポートを受けられるため、安心して産休や出産に臨みましょう。ただし、出産以降も子育てにかかる費用として大きなお金が必要になります。教育資金などの出費に向けていまのうちから準備を始めることも大切です。その手段として、こども保険(共済)などの活用も検討してみてはいかがでしょうか。

参考:

厚生労働省 愛媛労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/20404/2040414.html